(da Lerici In di aprile e maggio 2009)

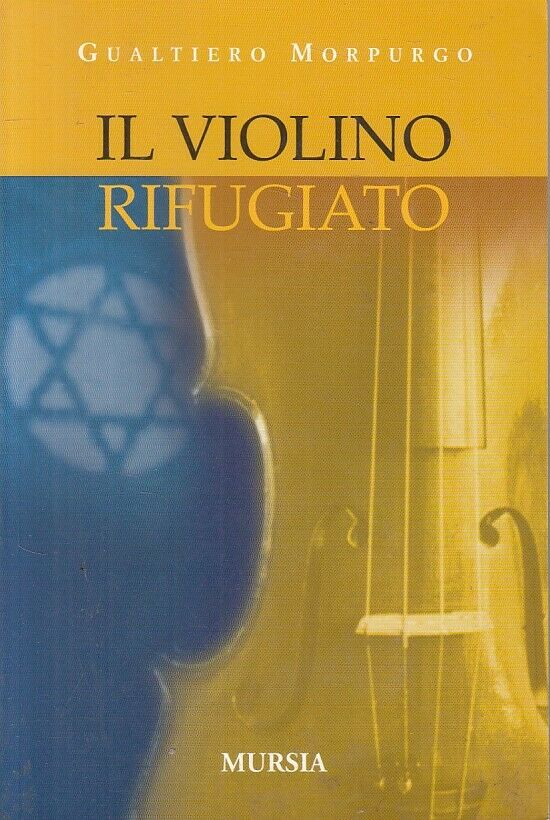

1 – Il violino rifugiato,

ed. Mursia, 2006.

È la testimonianza dell’ingegner Gualtiero Morpurgo, che alla Spezia allestì le navi Fede e Fenice, partite per la Palestina l’8 maggio 1946 con 1014 sopravvissuti alla Shoah. Morpurgo è stato insignito del Premio Exodus il 18 ottobre 2008 assieme all’amico e collaboratore Mario Pavia.

“E’ difficile dare ai giovani il senso del passato”: Gualtiero Morpurgo ne è ben consapevole, tuttavia non può esimersi dall’esigenza etica dello “zakor”, da quel “fare memoria” che è connaturato all’essenza stessa dell’ebraismo, memoriale che dal buio del passato sa trarre nel presente una luce proiettata sul futuro.

E Morpurgo con chiarezza, forza e determinazione dà la sua testimonianza di sopravvissuto alla Shoah in una biografia dal titolo emblematico: Il violino rifugiato.

Il primo immediato richiamo in chi legge è al grido di David nel salmo 7: “Adonaj Elhoaj bekha chasiti”, (Si-gnore mio Dio, in te mi sono rifugiato). Quella narrata da Morpurgo è la storia della sua giovinezza, di un ragazzo come tanti che “erano ebrei, ma se ne erano quasi dimenticati, sino a quando il fascismo si prese la briga di rispolverare la loro origine; alcuni più tardi furono arrestati, deportati e distrutti”, altri, come lui, graziati dalle circostanze, si sentiranno condannati all’opprimente, per quanto assurda, colpa di essere sopravvissuti ai propri cari.

Il domani, allora, è già tutto consumato nell’ineluttabilità del passato: “I ricordi tornano assillanti e il futuro si perde nella nebbia… Ritornano ossessivi i momenti delle decisioni. È facile oggi ripetersi che quando si agisce in un certo modo si è spinti da un ragionamento valido e dalla certezza di una giusta soluzione, ma rimane sempre in agguato il dubbio di aver sbagliato, di aver commesso un disastroso errore, di aver scelto il cammino sbagliato.

Allora si torna indietro con il pensiero sino al bivio fatale e si infila l’altro sentiero che si perde nella nebbia del non accaduto… Se invece di andare fossi rimasto, se invece di decidere non avessi deciso, se invece di fare una cosa ne avessi fatta un’altra, se, se, se…”.

Il racconto di Morpurgo è abilmente giocato sul presente storico del forzato soggiorno svizzero, sull’imperfetto della vita di un ieri che riaffiora già da abissali distanze e sull’oggi che si pone in stupito ascolto di quello che è stato: come si diceva, ancora il pesante dovere della memoria.

Il violino dell’autore ha in effetti trovato rifugio e sopravvivenza nella calma dell’occhio (la Svizzera) del ciclone europeo ed è il giovane Gualtiero che ne ha seguito paradossalmente le sorti. “Si dice che la musica riporti la mente a ricordi lontani, a luoghi remoti e già conosciuti, a situazioni vissute. È proprio così”. Il violino di Morpurgo è il testimone-protagonista di queste memorie: è quello che ha impedito al suo proprietario di sprofondare nell’apatia, di mantenere la propria identità, di programmare giorno per giorno la propria non facile sopravvivenza, di ipotizzare un futuro, sino a quel momento, quando “la febbre del ritorno mi ha colto all’improvviso, pur sapendo di andare incontro ad amarezza e solitudine”.

Poi: “Il violino rimarrà silente in un angolo per molto tempo e certamente un giorno riaprirò la cassetta e lo rivedrò involto nella rossa flanella che avevo trovato nei sotterranei del campo di Les Avants quando, violino rifugiato, aveva bisogno anche lui di essere riparato dal freddo e dall’umidità. Poi lo accorderò, passerò la pece sui crini ingialliti dell’arco e ritroverò il suono”.

Maria Luisa Eguez

“Il violino liberato” di Gualtiero Morpurgo

ed. Mursia, 2008.

I tempi non sono cambiati, se mai sono gli uomini a far cambiare i tempi. I valori spirituali sono sempre gli stessi dice Sanson Morpurgo a Gualtiero suo discendente in un onirico dialogo sull’identità ebraica. L’Autore de Il violino liberato la ricerca questa sua identità non solo nella relazione fra i richiami della tradizione familiare e i condizionamenti di questa nostra civiltà postmoderna, ma soprattutto in quel “prima” e in quel “dopo” che ha, per tutta la storia dell’umanità, un solo nome: Auschwitz. Niente può essere più come prima, dopo Auschwitz. È soprattutto l’identità cristiana, ma anche quella ebraica, che devono fare i conti entrambe, in modo speculare, con Auschwitz. Con esemplare lucidità Elena Loewenthal afferma: “La Shoah non appartiene agli ebrei. È la cosa, la parola (che significa “catastrofe”) che essi sentono quanto mai distante da sé, dalla propria storia, dalla propria vita.

La Shoah appartiene a tutti fuorché a loro. Ai carnefici e alla nazione da cui i carnefici provenivano, ai vicini di casa e agli alleati, a chi c’era e uccideva, chi c’era e guardava, chi c’era e non sapeva. A chi ha salvato vite, rischiando la propria. A chi è venuto dopo, ignaro. Appartiene a tutti fuorché alle sue vittime. Che per definizione stessa le sono estranee. Loro, nella Shoah, rappresentano soltanto i morti… Dopo Auschwitz, all’amico ebreo è rimasto soltanto da fare l’appello di chi era restato e di chi non c’era più: questo è il senso di una memoria ebraica strettamente personale, senza alcuna ambizione educativa o anche soltanto didascalica. L’ebraismo non abusa della Shoah semplicemente perché questa non gli appartiene, anzi ha orrore del solo pensiero che possa essergli attribuita: “Tieniti tu questo fardello, la cosa non mi riguarda”. È innegabile, d’altro canto, che ne parli, perché c’era. C’era per morire, ma c’era”.

C’era lui o qualcuno dei suoi cari, come la madre di Morpurgo. E questo “è”, anche nella storia della famiglia dell’Autore, per sempre. Eppure Il violino liberato non è una semplice appendice de Il violino rifugiato, e non è neppure solo un diario personale di una vita per tanti versi eccezionale. Pur nella colloquialità del narrato (come in una sera a cena con amici, quando con pudore l’indicibile fa capolino tra il fluire delle memorie), rimanda a quella continua ricerca del senso della vita che rende un uomo veramente tale. In questa accezione è una valida testimonianza. Quel sentierino, nella campagna svizzera, è il segno che l’ieri non è stato un incubo o un sogno. Microscopica traccia di una macroscopica storia, cicatrice che segna ancora non solo il cuore dell’uomo, ma anche la pelle della terra.

Morpurgo rievoca in terza persona la storia della propria madre, Margherita, che tenta con i coniugi Levi l’espatrio in Svizzera dopo l’uccisione a Ferrara del fratello Vittore e del nipote Mario. La piccola comitiva si avvia in salita verso il confine. Improvvisamente i due (le guide che avrebbero dovuto portarli in salvo, pag. 50) scompaiono. Pensano al furto dei bagagli, ma non lo è. È invece un miserabile tradimento, perché i due ignobili individui incasseranno la taglia di 5.000 lire pagata dai repubblichini per ogni ebreo catturato. Il calvario del dopo è inenarrabile. Dal carcere di Como viene trasferita al carcere di San Vittore a Milano.

Una te stimonianza conferma la sua rassegnazione, la sua forza d’animo e la sua bontà. Si priva di parte del cibo per donarlo a giovani che hanno più fame, consola con favole i bambini che piangono. Poi la deportazione nel convoglio n. 06 che parte dal tragico “binario 21” e l’orrendo viaggio di sei giorni. Margherita è serena perché sa che suo figlio è in salvo. Viene uccisa all’arrivo ad Auschwitz in camera a gas”. Le ricerche di Morpurgo, nell’immediato dopoguerra, lo portano a ricostruire la drammatica realtà. Pochi giorni dopo la liberazione – scrive Morpurgo (pag. 63) – sono andato a Como alla ricerca delle prime tracce dopo l’arresto. Nella confusione di quei giorni mi hanno permesso di andare negli archivi e ho subito trovato la pratica dell’arresto con verbali e nomi. Con un avvocato e relativa documentazione ho sporto denuncia penale contro i due malviventi, ma uno era stato ucciso dai partigiani e l’altro, già in carcere, era una misera larva. Ho ritirato la denuncia. Ed a volte è il Caso che pietosamente compone i tasselli della storia. È giugno. Gualtiero e Linda sono di ritorno dal viaggio di nozze, viaggiano in un autobus che da Napoli li riporta a Milano.

Una signora seduta davanti a loro porta tatuata sull’avambraccio sinistro la famosa “A” seguita da un lungo numero. Un impulso irrefrenabile narra l’Autore – mi spinge di colpo a mostrare alla signora la foto che porto sempre con me. Un grido strozzato e un’esclamazione: “Ma allora Lei è Gualtiero…!” (pag. 36) . La semplicità con cui l’ingegner Morpurgo assolve al gravoso compito di essere anche lui un testimone davanti all’umanità è uno dei maggiori pregi del libro. Una linearità che gli fa ripercorrere le tappe della sua attivissima vita, dal 1945 sino ad oggi, dal Sudamerica a Gerusalemme (dove nel 1992 Rabin lo decora per la sua attività a favore dell’emigrazione clandestina in Palestina prima della nascita dello stato d’Israele) come in un resoconto ad familiares, dove spicca il gusto per gli aneddoti e per i più bonari commenti.

Maria Luisa Eguez