Il borgo di MONTEMARCELLO in comune di Ameglia, che prende il nome dal console Marco Claudio MARCELLO

(da Ameglia Informa di ottobre 2021)

Spesso e volentieri sentiamo parlare dei Liguri, il nostro popolo, ma che cosa e quanto ne sappiamo di loro, delle loro usanze, della loro storia? Le notizie sono distribuite su ben dieci secoli, frammentarie e, soprattutto, provengono dalle cronache di coloro che hanno battuto il nostro popolo; sono gli scritti dei vincitori.

Genti rozze, incuranti dell’arte, della cultura e della loro stessa storia, così ce li descrivono Virgilio e Livio. Probabilmente i Liguri non conoscevano la scrittura e la loro arte era piuttosto primitiva mentre a quei tempi, c’erano già popoli più antichi e più progrediti: Fenici, Greci che giunsero su queste coste e, attraverso scambi di prodotti ed altro, entrarono in contatto con i Liguri, così come gli Etruschi, i Latini e infine i Romani. Catone dice che neppure i Liguri stessi sapevano da dove provenissero e, ancor oggi, l’origine e le loro migrazioni preistoriche rappresentano un affascinante mistero sul quale gli storici e gli archeologi hanno fatto luce solo parzialmente.

Pseudo Scillace e Festo Avieno li dissero iberici, mentre Plutarco li aveva classificati come celti. Dionigi d’Alicarnasso ricorda che si parlava dei Liguri identificandoli con i mitici Aborigeni, confinanti degli Umbri, ma che, in realtà, nessuno conosceva la loro origine. Strabone e Diodoro Siculo ritenevano che fossero di origine greca, mentre Catone dice che neppure essi sapevano da dove provenissero.

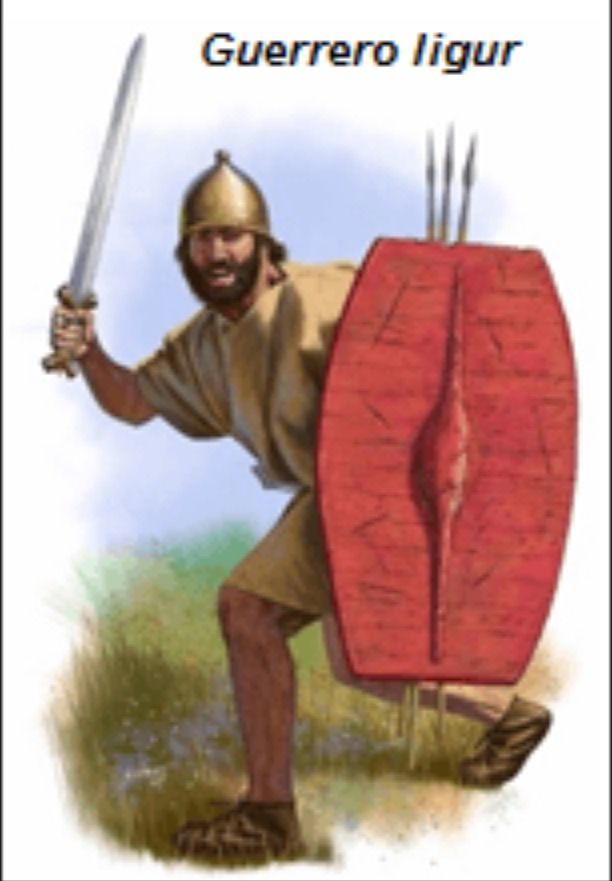

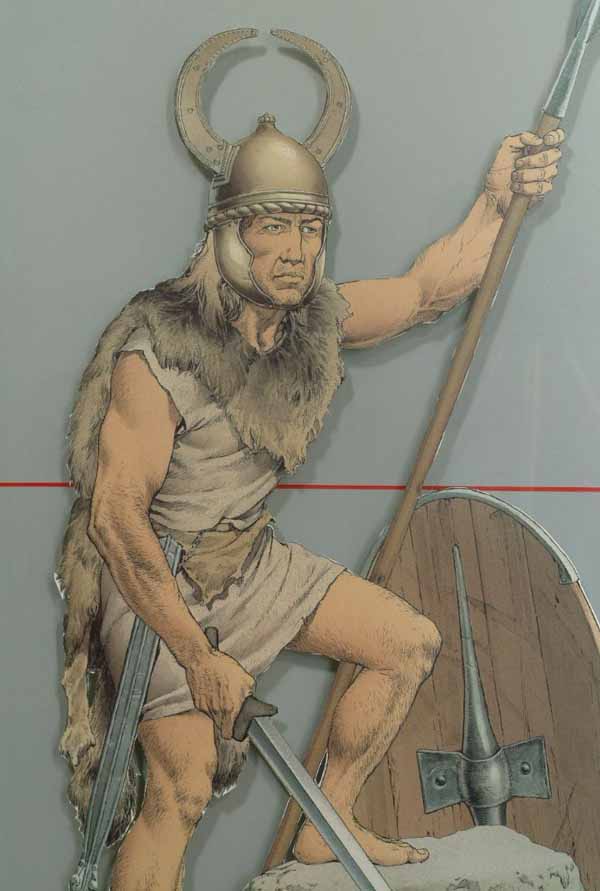

I Liguri erano durissimi combattenti, crudeli e feroci, navigatori intrepidi e audaci. Strabone scrisse pure che i Liguri erano uomini e donne scarsi nel cibo, resistenti alle fatiche ed alle avversità, coraggiosissimi, amanti e gelosi della loro libertà per la quale erano sempre pronti a qualsiasi sacrificio.

Ovviamente noi, per quanto possibile, parleremo degli Apuani, la cui fonte principale e direi anche la più autorevole, ci è data da Tito Livio che scrisse un’o-pera chiamata Ab Urbe condita, cioè libri dalla fondazione di Roma. I libri erano 142 ed andavano dalla fondazione fino alla morte di Druso nel 9 a.c. Purtroppo a noi sono arrivati solo i primi dieci e i libri dal 21 al 45 nei quali fortunatamente ci sono le guerre contro i Liguri.

Questo popolo viveva diviso per tribù, sembra addirittura più di trenta tra le quali voglio ricordare: gli Statielli nella zona di Alessandria, i Tigulli nella riviera di Levante, i Genoati nella zona di Genova, gli Ingauni nella zona di Albenga, gli Intimilii nella zona di Ventimiglia, i Friniati tra Modena e Reggio, i Lingoni a est di Parma e gli Apuani nel bacino della Magra e sulle apuane settentrionali.

La Tavola Peutingeriana, di quest’ultimi riporta il nome Sengauni che secondo alcuni indicherebbe proprio gli Apuani e secondo altri, genericamente tutte le tribù montane dei Liguri, di cui gli Apuani sarebbero una parte.

La nostra regione sotto Cesare Augusto fu eretta in “Municipio”, ottenendo per questo fatto una certa autonomia e fu chiamata IX Regione d’Italia. (continua)

Gino Cabano

(da Ameglia Informa di novembre 2021)

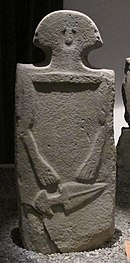

Già nell’anno 1.000, prima della nascita del Cristo, su queste coste arrivarono i Greci che scrissero di avere trovato un popolo che aveva usanze, costumi propri ed una cultura religiosa di tipo naturalistico. Rozzi pastori-guerrieri, i Liguri Apuani, che durante i secoli della loro permanenza anche sui nostri territori, avevano sviluppato un ricco patrimonio magico-religioso che ebbe nelle statue-stele di Lunigiana la sua massima espressione. Di questo possiamo vantarci, perché si tratta di uno dei più rilevanti ritrovamenti di menhir in Europa. Le statue-stele non hanno bisogno di spiegazioni, sono sculture a carattere antropomorfo eseguite su monoliti di pietra arenaria generalmente locale.

Rappresentano figure femminili e, maschili quasi tutte in armi. La datazione copre un periodo assai lungo; dalle più antiche risalenti al III millennio a.c. alle più recenti del III secolo a.c. Le ultime sono quelle che presentano una maggior rifinitura. Dal 1827 a oggi ne sono state rinvenute, oltre 60 esemplari, sparse in tutta la Lunigiana. Per convenzione è stato deciso di suddividerle in tre gruppi per poterle meglio e più facilmente classificare.

Il gruppo A è il più antico, e raccoglie tutte le statue stele con tratti antropomorfici molto stilizzati, Il gruppo B corrisponde a un periodo intermedio e si presenta ai nostri occhi con una maggiore accuratezza nell’esecuzione dei segni antropomorfi rispetto al gruppo A. Nel gruppo C la figura è sbozzata con uno stile più realistico e con una ricchezza di particolari sconosciuta alle opere precedenti. La testa è arrotondata, staccata dal corpo, con naso, occhi, bocca e orecchie ben delineati. Stessa cosa per le mani e le braccia, inoltre sono ben visibili alcuni particolari delle armi e dei vestiti scolpiti a tutto tondo.

Proprio in quest’ultimo gruppo, possiamo inserire la stele rinvenuta a Lerici nel 1992, un importantissimo documento per quanto concerne l’armatura del guerriero ligure tra VII e VI secolo a.C.: spada ad antenne di tipo Hallstattiano, coppia di giavellotti, lancia, elmo a calotta, scudo tondo e, probabilmente un paio di stivaletti metallici alla moda greca, spesso citati da Omero nelle sue opere. Sempre a questo gruppo, apparterrebbe anche la testa ritrovata sotto Falconara, alla Baia Blu.

Si calcola che molte di queste stele siano state distrutte, in passato, dagli “iconoclasti” e altre usate come pietre da costruzione da ignari contadini che non ne immaginavano il valore storico. A riprova di questo rito, l’iconoclastia, a Filattiera, nella Chiesa di San Giorgio, è conservata una lapide celebrativa di un personaggio di stirpe longobarda dell’VIII secolo, tale Leodgar, probabilmente un vescovo che “gentillium varia hic idola fregit”, cioè che infranse gli antichi idoli pagani, alcuni dei quali erano proprio le statue stele. Gli Apuani vengono considerati come appartenenti al gruppo Ligure Orientale ricco di influenze celtiche. (continua)

Gino Cabano

(da Ameglia Informa di dicembre 2021)

“Costoro abitano una terra sassosa e del tutto sterile e trascorrono un’esistenza faticosa e infelice per gli sforzi e le vessazioni sostenute nel lavoro. E dal momento che la terra è coperta di alberi, alcuni di costoro per l’intera giornata abbattono gli alberi, forniti di scuri affilate e pesanti, altri, avendo avuto l’incarico di lavorare la terra, non fanno altro che estrarre pietre…

A causa del continuo lavoro fisico e della scarsezza di cibo, si mantengono nel corpo forti e vigorosi. In queste fatiche hanno le donne come aiuto, abituate a lavorare nel medesimo modo degli uomini. Vivendo di conseguenza sulle montagne coperte di neve ed essendo soliti affrontare dislivelli incredibili sono forti e muscolosi nei corpi… Trascorrono la notte nei campi, raramente in qualche semplice podere o capanna, più spesso in cavità della roccia o in caverne naturali… Generalmente le donne di questi luoghi sono forti come gli uomini e questi come le belve… Essi sono coraggiosi e nobili non solo in guerra, ma anche in quelle condizioni della vita non scevre di pericolo” così i Liguri venivano descritti da Diodoro Siculo (IV, 20,1,2.)

Quei Liguri che sì, lavoravano, ma ogni tanto non mancavano di accendere qualche guerriglia tra le loro varie tribù e che tanto meno disdegnavano rapine e aggressioni verso i popoli confinanti. Inoltre, proprio gli Apuani unitamente ai Galli, si erano alleati con Annibale durante la guerra contro Cartagine; guerra che con la battaglia di Zama, combattuta nel 202 a.C. fece sì che Roma concludesse la seconda guerra punica con una vittoria decisiva e definitiva che sancì la fine della potenza cartaginese.

Da quel momento, scomparsa Cartagine, sorsero le idee e i presupposti di una Roma Imperiale. Intanto, per i romani, tra le varie priorità, esisteva quella di rendere sicura la viabilità verso la Spagna e di riappropriarsi della fertile pianura padana e estendere i confini dell’Ita- lia alle Alpi che sono, come ancora oggi il confine naturale del paese. Quindi lo scontro definitivo con i Galli e con i Liguri diviene inevitabile. A questo punto arrivano dei dispacci da Pisa che informano il Senato che ventimila Liguri, probabilmente Apuani, sono entrati nel territorio di Pisa dopo aver saccheggiato Luni, e hanno invaso tutto il litorale. Voglio ricordare che Luni in quel momento era sempre una città etrusca, e che diventerà colonia romana soltanto 16 anni dopo.

Il console Quinto Minucio Termo arriva a Pisa con le legioni e la trova assediata da ben quarantamila Liguri Apuani, il doppio di quelli che si aspettava di trovare. I Liguri sono accampati a nord dell’Arno, cosicché Termo con il suo l’esercito non trova alcun ostacolo nell’entrare in Pisa ma, essendo in netta inferiorità numerica, oltre che la maggior parte dei suoi sono reclute, decide di limitarsi a scaramucce cercando di salvaguardare il territorio dal saccheggio. I Liguri fanno altrettanto cosicché la situazione ristagna. (continua)

Gino Cabano

(da Ameglia Informa di febbraio 2022

Solo l’anno dopo, nel 192 a.C., sotto i consoli Lucio Quinzio Flaminino e Gneo Domizio Enobarbo, a Quinto Minucio Termo, che si era acquartierato a Pisa, viene prorogato il comando per portare a termine la guerra con i Liguri Apuani. Roma ormai è decisa a concludere quel periodo infausto che la tiene occupata con questo indomito popolo, mentre continuano rivolte nella provincia ispanica, nella Padania e sta per iniziare in Oriente la guerra contro la Siria.

Con i rinforzi ricevuti da Roma, Termo riesce ad affrontare gli Apuani in campo aperto, dove le legioni non temono confronti, riportando una schiacciante vittoria. Novemila guerrieri Liguri vennero massacrati dall’impeto dei legionari. Sbaragliati i nemici i Romani incalzano i sopravvissuti penetrando così in territorio apuano portando morte e distruzione. Termo intanto, con le sue milizie batte il territorio apuano senza risultati soddisfacenti per Roma.

Finalmente una notte, gli apuani, probabilmente irritati dalla presenza romana, attaccano gli accampamenti, ma, dopo alcune ore di combattimento vengono respinti e messi in fuga, lasciando sul campo circa quattromila morti, a detta di Livio, contro i circa trecento degli avversari. La sconfitta purtroppo per Termo non fu utile ad indebolire le popolazioni apuane, anche se vennero distrutti villaggi ed espugnati castelli.

Dopo tre anni di dure battaglie e un enormità di morti da una e dall’altra parte, il generale Quinto Minucio Termo invia una lettera al Senato in cui sostanzialmente, dice di aver assolto l’incarico, e di aver sconfitto definitivamente i Liguri.

Da Roma riceve l’incarico di passare nel territorio dei Galli Boi e di consegnare l’esercito a Publio Scipione Nasica e poi di rientrare alla capitale dove, contrariamente alle aspettative, non ottenne alcun onore trionfale. Sarà inviato in Tracia dove nel 188 troverà la morte.

Per i Liguri si presenta un breve periodo di tranquillità interrotta, nel 187 a.C. con l’elezione dei consoli Marco Emilio Lepido e Gaio Flaminio Nepote. Ad entrambi i consoli viene assegnato il territorio dei Liguri non essendoci al momento altre zone di operazione dove poter tenere le legioni in allenamento.

In merito così scrive Tito Livio su Ab Urbe Condita – liber XXXIX,1: “…entrambi i consoli conducevano una campagna nel territorio dei Liguri: un nemico che sembrava fatto apposta per tenere i Romani allenati alla disciplina militare durante gli intervalli tra i grandi conflitti perché non esisteva altra zona di operazioni in grado di stimolare maggiormente lo spirito combattivo dei soldati (…)”

“Nel territorio dei Liguri non mancava nulla di quello che serviva a tenere alta la tensione tra i soldati: territori montuosi e difficili; strade strette, anguste, ostili per i possibili agguati; un nemico agile, svelto, pronto agli attacchi inattesi, che non consentiva quiete e tranquillità da nessuna parte e in nessun momento; l’obbligo di andare ad attaccare fortini ben difesi tra fatiche e rischi; un territorio povero di risorse che costringeva i soldati a una vita misera visto che si offriva scarsa possibilità di preda (…) e con i Liguri non mancavano mai né occasioni né motivi per combattere perché a causa della povertà dei loro territori compivano incursioni nelle campagne vicine e i combattimenti non arrivavano mai ad essere decisivi”. (continua)

Gino Cabano

(da Ameglia Informa di marzo 2022

Nel 180 a. C, agli ordini dei proconsoli Publio Cornelio Cetego e di Marco Bebio Panfilo, quattro legioni romane mossero inesorabilmente contro gli Apuani con l’intenzione di risolvere una volta per tutte il “problema apuano” che tanto assillava il Senato Romano.

Da non credersi che sui confini di Roma potesse esistere un popolo, rozzo e male armato che sapesse tener testa a quello che all’epoca, poteva considerarsi il miglior esercito del mondo allora conosciuto. I due condottieri, forti delle precedenti esperienze, penetrarono nel territorio apuano all’inizio della primavera, quando i nostri, ancora attestati nei pascoli invernali, si trovavano in basso e di conseguenza in luoghi meno difendibili per loro, ma molto più agevoli e facilmente accessibili per i legionari.

Questa anticipazione del-l’intervento romano, e cioè prima che assumessero il comando nuovi consoli, come l’usanza voleva, colse di sorpresa gli Apuani, che in dodicimila furono costretti alla resa. A vittoria ottenuta, praticamente senza alcun colpo ferire, i due capi militari consultarono il Senato sul da farsi di quei prigionieri e fu presa la clamorosa ed indegna decisione, di deportare quarantamila capifamiglia con mogli, figli e masserizie e confinarli nel lontano Sannio, nel sud Italia, una regione compresa fra gli attuali Abruzzo, Molise e Campania.

Fu così che quarantamila Liguri Apuani, a detta di Tito Livio, con le famiglie e tutte le loro cose, nonché le raffigurazioni dei loro dei e i penati furono costretti ad abbandonare la loro terra. A nulla valsero le suppliche e le garanzie che i capi e gli anziani rivolsero ai vincitori; un’intera tribù piuttosto che cedere, scelse la via del suicidio collettivo, ma i conquistatori furono irremovibili.

Iniziò così l’esodo di un popolo nato libero. Il viaggio venne finanziato dallo stato che predispose centocinquantamila libbre di argento affinchè, raggiunta la destinazione, i Liguri Apuani potessero procurarsi il necessario per iniziare una nuova vita. Cornelio e Bebio in persona si occuparono del-l’esodo di quel popolo che venne fatto scorrere sotto ben nutrita scorta, lungo la dorsale appenninica.

Assegnate ai Liguri le terre, proconsoli e esercito rientrarono a Roma, dove per la prima volta nella storia romana, un esercito riceveva il trionfo senza aver fatto la guerra. Probabilmente si era tenuto conto delle varie difficoltà di gestione venutesi a creare durante l’esodo di quel popolo. Ma l’incredibile storia non finisce qui.

Nello stesso anno il console Quinto Fulvio Flacco marciò da Pisa con due legioni contro gli Apuani che, più vicini a noi, poiché abitavano nella zona attraversata dal fiume Magra, anche qui senza quasi colpo ferire furono costretti alla resa altri settemila uomini. I prigionieri questa volta per accelerare i tempi, furono imbarcati sulle navi nel porto di Luni e da lì portati via mare fino a Napoli, per poi continuare a piedi nel Sannio, dove li attendevano i loro sventurati compatrioti.

A questo punto si può considerare conclusa quella che senza tema di smentita, può essere considerata una vera e propria pulizia etnica. Gli anni poi passarono e i rudi, caparbi e temerari Apuani furono sostituiti già dal 177 a. C. con fedeli coloni romani incentivati da sgravi fiscali ad occupare le nuove terre che ci circondano. Le conferme sono ancora rintracciabili nella toponomastica, dove senza sforzo alcuno si individua la Gens che ne ha acquisito il possesso. A noi rimane una considerazione da fare, una considerazione che riguarda i numeri che Livio riporta tenendo conto che le cronache successive parlano di sacche liguri apuane ancora presenti e mai domate e che esiste un’ultima spedizione nel 155 a.C. dove venne mandato sulle nostre montagne il console Marco Claudio Marcello e il suo esercito per risolvere per sempre “la questione apuana”.

Questa volta non ci furono né prigionieri né tanto meno deportati, di quell’indomito popolo rimasero solo i morti. (fine)

Gino Cabano

(da Lerici In di aprile 2022)

I liguri apuani tra storia e leggenda:

Hic jacet corpus Quintii Martii Rom. Coss.

Parte I

Il racconto sui Liguri apuani che si è concluso il mese scorso non può terminare senza un accenno al console Quinto Marcio Filippo e del suo leggendario sepolcro sul Caprione.

Quinto Marcio Filippo, al centro di questa storia, fu eletto pretore nell’anno 188 a. C. e fu destinato al territorio della Sicilia. Console nel 186 a. C., si occupò, con il collega Spurio Postumio Albino, della repressione dei Baccanali. Inviato nel 172 a.C. in Grecia a capo di un’ambasceria, quando la guer-ra contro Perseo era già decisa, indusse astutamente il sovrano macedone a una nuova iniziativa diplomatica presso il senato, destinata solo a far guadagnar tempo ai Romani per i preparativi di guerra.

Per la seconda volta fu console nel 169 a.C., riportando alcuni successi contro Perseo, ma l’anno seguente dovette consegnare il comando a Lucio Emilio Paolo. Con questo fu censore nel 164 a.C..

La Storia è la disciplina che si occupa dello studio del passato tramite l’uso di fonti.

La storiografia è propriamente il “discorso degli storici”, l’elaborazione e la stesura di un’opera, di un argomento, secondo una metodologia.

La leggenda è un tipo di racconto molto antico, come il mito, la favola e la fiaba, e fa parte del patrimonio culturale di ogni popolo che abbia una tradizione orale; va presa per quello che rappresenta.

Detto questo passiamo al Caprione, dove molto spesso le cose sono state confuse.

La confusione tra il personaggio e il monte Marzo con i suoi luoghi, nasce con le “Osservazioni critiche di Pietro Righetti sui cenni storici del Comune di Arcola” del dr. Giovanni Fiamberti.

Quando si dice: “…ed un sepolcro scoperto l’anno 1777 nel monte Caprione presso il canale del Marzo con entro un elmo e un vaso di pozzolana pieno di cenere e di frante ossa con l’iscrizione «HIC JACET CORPUS QUINTII MARTII ROM. COSS»”.

Da quel momento nasce la leggenda che sul Monte Marzo e nell’omonimo canale si sia consumata la vendetta dei Liguri sull’esercito romano. Tra le altre cose, si riporta che l’elmo, simile a quello riprodotto in foto sopra, fu comprato da un certo Antonio Salvetti e il canonico D. Domenico Piccini ne confermava il fatto. Sicuramente è veritiera la notizia del ritrovamento di un sepolcro contenente ceneri e parti di armi, ma estremamente laborioso e fantasioso il ragionamento che ne consegue.

Strano ma vero, la notizia, tra altri autori, viene citata anche dal Promis ne “Dell’antica città di Luni ed il suo stato presente” (memorie Accademia delle Scienze – Torino 1839) L’iscrizione sull’urna, viene riportata anche dal Falconi nella sua raccolta di epigrafi proprie del territorio.

Peccato che l’urna e il suo contenuto non siano mai ricomparsi e, è bene chiarire, che il falso è fin troppo palese. Infatti già Paolo Orosio (VI, 20,24) ci dice che “Il console Marcio, che era andato contro i Liguri, fu vinto e perse quattromila soldati e, se vinto non si fosse rifugiato velocemente nell’accampamento, avrebbe subito la stessa sventura che Bebio aveva ricevuto dagli stessi nemici”.

(segue)

Gino Cabano

I liguri apuani tra storia e leggenda (Parte 2ª )

Lo stesso Livio (XXXIX 20, 5-10) ribadisce che “.. il saltus da cui i liguri lo avevano messo in fuga fu chiamato “Marcius”. Chiarito che Marcio e Marzio sono due persone diverse, rimane il dubbio su come il Promis, storico e epigrafista di fama, non si sia accorto che l’iscrizione non corrisponde al modo espositivo dell’iconografia funeraria del- l’epoca, che avrebbe dovuto essere “D(iis) M(anibus) R. COS. Q. M. F V(ixit) A(nnos) (numero) hic situs est.”. (nota 1)

Tanto più avrebbe dovuto dubitare sul genitivo “Martii” perché il console che avrebbe dovuto abbreviare con “COS”, si chiamava Marcius e non Martius. La cosa più palese rimane comunque che Q. Marcio Filippo a quanto risulta, per sua unica fortuna, non fu neppure ferito. Epigrafi di quel tipo sono comunissime e note per la loro formula precostituita; tra l’altro, nessun romano dell’epoca, neppure il più ignorante, avrebbe mai scritto “qui giace” trattandosi di “incinerazione”. Altre considerazioni potrebbero farsi sui luoghi e sulle particolarità del-l’avvenimento. (nota 2)

Consideriamo ora il monte, sicuramente scosceso in quel tratto in cui si trova il canale del Marzo. Quale generale avrebbe condotto i suoi uomini in fila su quel pendio anche se pochi (8000)? Inoltre, in quale accampamento avrebbe potuto ritirarsi se sappiamo che aveva perso tra le insegne proprio un’aquila, simbolo stesso della legione e prova che la legione non aveva più un campo?

Per ultimo, un cavaliere occupa circa due metri quadri di terreno, un soldato circa un metro quadro, e anche se a ranghi stretti, cosa impossibile e impensabile, necessiterebbero di uno spazio che sulle dorsali del Caprione non esiste. Come da foto, due cavalieri e due uomini necessitano di un minimo spazio di circa venti metri quadrati, per essere operativi. Spazio difficilmente impossibile da trovare lungo la via del Marzo.

L’altro mistero rimane nel numero ridotto dei pochi uomini e cavalieri quando nelle campagne contro i Liguri normalmente si impegnavano dai ventimila ai trentamila uomini. A questo punto occorre concludere che ben venga la leggenda, ma la validità storica, dipende dal buon senso e dall’onestà intellettuale dello storico. (fine)

Gino Cabano

Note: [1] Cesare Marangio – Epigrafi Funerarie Romanane da Mesagne

[2] Lorenzo Marcuccetti, Saltus Marcius. La sconfitta di Roma contro la Nazione Ligure-Apuana, Petrartedizioni, Lucca 2002